|

�@�@�͂��߂� �@�@�Ɛӎ��� �@�@��Ə��� �@�@��ƊT�v �@�@�����E�H�� �@�@�d���m�� �@�@��ƂP �@�@��ƂQ �@�@�Q�l �V����� DIY JAPAN HOME |

DIY JAPAN

DO IT YOURSELF�@�^�@�����ł�낤�I

�d�s�b�ԍڊ� J-HP101B ��t(�q���[�Y�\�P�b�g�A�C�O�j�b�V����)

�͂��߂�

�@�d�s�b�ԍڊ�́A���݁A���{���[�h�T�[�r�X������Ёi�i�q�r�j�ƐM�̃J�[�h��Г��Ƃ̃^�C�A�b�v��

���d�s�b�ԍڊ탊�[�X���x�𗘗p���邱�ƂŁA�����Ŏ�ɓ���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�������A�@��̎��t���ɂ��ẮA�Ǝ҂ȂǂɈ˗�����ꍇ�A���̔�p���e���ŕ��S���Ȃ��Ă͂Ȃ�

�܂���B���̋��z���A�A���e�i��̌^��3500�~�`�����^��5500�~�i���i�͎Q�l�j�Ǝԍڊ���Ŏ�ɓ�

�����ɂƂ��ẮA�����Ĉ������̂Ƃ͂����܂���B�ł��邱�ƂȂ�A�Ǝ҂Ɏ��t�����˗������ɁA

�����Ŏ��t���A�o���ߌ����������̂ł��B

�@�����ŁA�{�T�C�g�ł́A�킽�������f�l�ł��ł�����t�����ɂ��Đ������܂��B

�����@2007�N10��31��

�쐬�@2007�N9��1��

�d�s�b�ԍڊ�̍w���͂��ςł����H

���Z�u���h���[���E�h�b�g�R���@�i�Z�u���E�C���u���j

�@�ԍڊ���ڂ������Ԃ����������ꍇ�A�����炪�����ł��B

�@ETC�J�[�h�P���A�ԍڊ�͐\���䐔�������œ���ł��܂��B(�\����1�l5��܂�)

�@�������A�{�̑���500�~�ƁA�T�|�[�g�T�[�r�X��240�~�i�������24������Ɏx�����j��

���v740�~���d�s�b�P�䂲�Ƃɂ�����܂��B��t��p�͌l���S�ƂȂ�܂��B

�@�@�Z�u���h���[���E�h�b�g�R���@ETC�ԍڊ�

��YAHOO!

�@���ׂĖ����Ŏ�ɓ��ꂽ���ꍇ�A�����炪�����ł��B

�@���݁AYAHOO!�J�[�h�Ƃd�s�b�J�[�h���ɐ\�����ނƁA�d�s�b�ԍڊ�������œ���ł��܂��B

�@�������AYAHOO!�J�[�h���d�s�b�J�[�h���A������A�N���͉i�v�����ł��B����ɁA

�d�s�b�ԍڊ�̃Z�b�g�A�b�v����������S�������ł��B�T�|�[�g�T�[�r�X����������܂���B

�A���A�J�[�h�P���ɑ��ԍڊ�P��ł��B�Q��ڈȍ~�͉Ƒ��J�[�h�i������A�N�����j

�łd�s�b�ԍڊ���œ��肷�邱�Ƃ��ł��܂��B��t��p�͌l���S�ƂȂ�܂��B

�@�Ȃ��A�d�s�b�ԍڊ킪�����ł��炦��L�����y�[����11�������܂�(�����̉\�\������)��

�葱�����������������ΏۂƂȂ�܂��B

�@�@Yahoo! JAPAN�@ETC�J�[�h�@�@�ڍׂ́A�����ETC�ԍڊ킪0�~���Q��

�Ɛӎ���

�@�����ɋL�ڂ��Ă�����e�ɂ��ẮA�����܂ł��{�T�C�g�Ǘ��Ҍl�ōl�Ă������̂ł���A�d�s�b��

�ڋ@�탁�[�J�[�⎩���ԃ��[�J�[�ɂ��Z�p�w�������̂ł͂���܂���B

�@���������܂��āA�{�T�C�g�f�ړ��e�ɏ]���A�܂��́A�Q�l�ɂ��A��Ƃ��ꂽ���Ɠ��ɂ��A���L�̎���

�ԂȂ�тɂd�s�b�ԍڊ퓙�ɐ������s���̏ᓙ�̑��Q��A��Ƃ�g�p�ɂ��g�̂ւ̏��Q���ɂ��āA

�T�C�g�Ǘ��҂͈�ؕ⏞�͂������܂���B

�@�Ȃ��A�d�C��������Ƃ��܂��̂ŁA���d�h�~�����S�ɏ\���ɔz���̂����A��Ƃ��������܂��悤��

�肢�������܂��B�܂��A�K���ԍڊ�̐��������̈��S��̎w���ɂ��������A���ӎ��������炵�č�Ƃ��s���悤

���肢�������܂��B

�@�����ł��A�s���̂�����ͤ��t�Ǝғ��Ɉ˗�����邱�Ƃ����������߂������܂��B

��Ə���(��)

�@�ԍڊ�F�@�A���e�i�����^ �i�i�|�g�o�P�O�P�a�@�Ö�d�C[��]���j

�@�@�@�@�@�@ �@���A���e�i�@�_�b�V���{�[�h�ݒu�^

�A�����ԁF�@���Y�@�T�j�[�@�iE-FB13�j

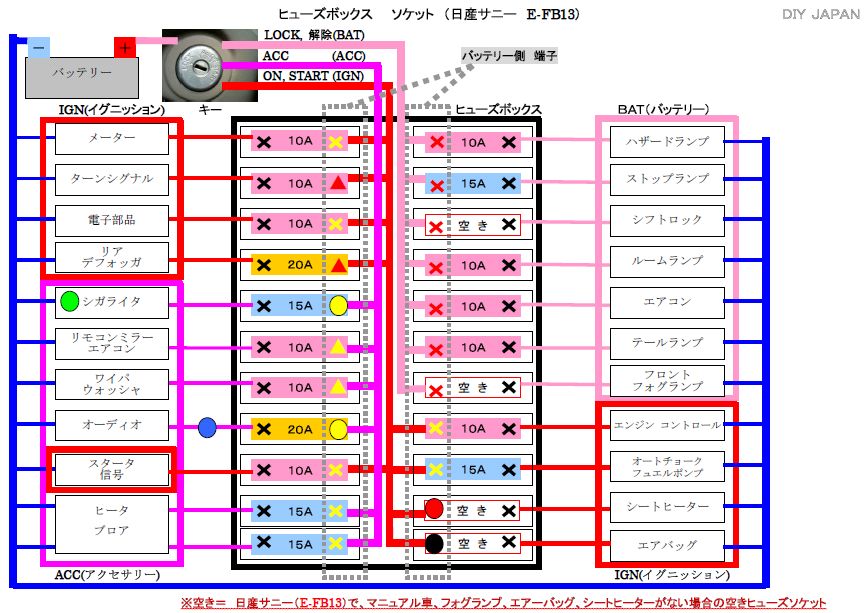

�B�d�@ ���F�@�ꏊ�@�q���[�Y�{�b�N�X�i�W���q���[�Y�d�l�j

�@�@�@�@�@�@�@ �n���@�C�O�j�b�V�����i�L�[���n�m�������̓G���W���쓮���ɓd�C�����j

�@�@�@�@�@�@�@ ���ʓd�����̃q���[�Y�\�P�b�g���K�v�ł��B

�����Ƃ�����(��)���قȂ��Ă��A���p���\�Ǝv���܂��̂ŁA�Q�l�ɂ��Ă���������K���ł��B

���d���̏ꏊ�Ƀq���[�Y�{�b�N�X�ƌn���ɃC�O�j�b�V������I���������R��

�@�d�s�b�@��쓮�̂��߂ɂ́A�d�����K�v�Ȃ��Ƃ͂����܂ł�����܂���B

���̓d�����m�ۂ�����@�́A�`�D�o�b�e���[�����@�a�D�q���[�Y�{�b�N�X

�@�b�D�V�K�[�\�P�b�g�@�c�D���̓d�q�@��Ɠd���̓r���ɐڑ��|�̂S������܂��B

�@�݂Ȃ���́A�N�ł��m���Ă���I�H�V�K�[�\�P�b�g������̂���ԊȒP���Ǝv���

����������܂���B�m���ɁA�V�K�[�\�P�b�g�p�̃v���O���������A������d�s�b�Ɛڑ�

���邾���Ŏ�����܂��B

�@�������A�����Ԃ̓d���̌n���͑傫�������ĂR����A�@�o�b�e�����璼�ړd�C��

�����������́i�L�[�̂n�m�A�n�e�e�A�`�b�b�A�r�s�`�q�s�ɊW�Ȃ���ɓd�C������

������ԁj�A�L�[�X�C�b�`�����A�G���W���������Ȃ���ԂŁA�͂��߂ēd�C������

�������́i�L�[�̓��W�I��b�c��������A�A�N�Z�T���[ �`�b�b �̈ʒu�j�B�L�[���n�m

�Ȃ����r�s�`�q�s�ʒu�ɂ��Ă͂��߂ċ����������́i�G���W���쓮�쓮���������͌x��

�p�l�����̓d�C���_�����Ă����ԁ@�C�O�j�b�V�����d���j�A�@��̗p�r�ɂ��ʁX��

�d���̌n���ɐڑ�����Ă��܂��B���������܂��āA�d�s�b�ԍڊ���ǂ̓d���n���ɐڑ�

����̂��ł��ǂ����Ƃ������Ƃ��l���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B

�@�d�s�b�ԍڊ���g�p����̂́A��~���ł͂Ȃ����s���A�܂�A�G���W������������ ���鎞�i�B�j�ł��ˁB���ɁA�o�b�e���[�ɒ��ڐڑ�����i�@�j�ƁA�ԍڊ�ɓd�� ���n�m�A�n�e�e�ɂ���X�C�b�`���Ȃ����߁A�d�C���������܂܂ɂȂ�A�P���A�Q���Ńo�b �e���[���������Ă��܂��܂��B�`�b�b�ɐڑ�����i�A�j�ƁA�G���W�����~�߂���ԂŁA �ԓ��Ń��W�I��b�c���Ă���Ԃ́A�d�s�b�ɂ��ʓd���Ă��܂��̂ŁA������A�o�b�e ���[�̓d�C�ʂɏ���Ă��܂����ƂɂȂ�܂��̂ŁA�����Ȃ���Ȃ�܂���B �����ŁA�ӂ����сA�}�j���A���̘b�ł����A���t���}�j���A���ł͇A���w�����Ă��܂� ���A�@��̎戵�������ŃG���W������������ԁi�B�j�ŁA�����쓮���m�F����悤 �ȋL�q������A����ŁA�G���W����~���i�A�j�ɓ����쓮���s���L�����Ȃ��A �K�v������������܂���B���������܂��āA�����ł́A�d���̏�����l�����āA�B�� �C�O�j�b�V�����d���ɐڑ����邱�Ƃɂ��܂��B

�@�܂��A�d�������ꏊ�ł����A��L�̗��R����`�̃o�b�e���[�����A�b�̃V�K�[�\�P�b�g �i�`�b�b�ō쓮�j������܂��B�������A��Ԓ��̓V�K�[�\�P�b�g���������āA���ʂȓd�� �����}���邱�Ƃ��ł��܂����A���̔��������͔ώG�ł����A���������Y����l�����A �]�肨���߂ł͂���܂���B�c�̓d�q�@��Ɠd���̊Ԃɐڑ�����ꍇ�A����̋@��� �s����������ꍇ�A��������̋@�킪�g�p�ł��Ȃ��Ȃ�i�q���[�Y��j�Ȃǂ̏�Q�� �l������̂Ŕ����܂��B�a�̃q���[�Y�{�b�N�X�ł����A�d�����ꊇ�Ǘ��ł��A�̏�� �����Ɏ��O���₷���P�[�X�ɓ����Ă���A�@��̎g�p�A���~�̎��t���A���O���� �e�Ղł���A�d���̌n�����\�L������A�e�Ղɋ�ʂ��邱�Ƃ��ł��邱�ƁB�܂��A�ߔN�� �����Ԃɂ́A�i���g�p�j�̃q���[�Y�\�P�b�g�i�I�v�V���������p�̓d���j������A ���p�����₷�����ƁB�P�[�X�Ɏ��߂�̂ŁA�O�ς��C�ɂ��Ȃ��ėǂ����ƁB���������܂� �āA�����ł́A���t����A���t����̊Ǘ��̗�������A�a�̃q���[�Y�{�b�N�X���� �v���X�i�{�j�̓d�C���������邱�Ƃɂ��܂��B

�@����A�}�C�i�X�i�|�j�̒[�q�́A��������Ƃ���A�q���[�Y�{�b�N�X�t�߂ɂ��� �v���O��W���b�N���̒[�q�����邱�Ƃ��\���Ǝv���܂����A���i�K�ł́A ���̋Z�p��m�����������킹�Ă���܂���B�����ł́A��ԊȒP�ȕ��@�Ƃ��āA �ԑ̂ɒ��ڎ��t���Ă���l�W����}�C�i�X�i�|�j���Ƃ邱�Ƃɂ��܂��B�ǂ̎Ԃ��A���� �o�b�e���[����̃}�C�i�X�i�|�j�R�[�h�̈ꕔ���A�ԑ̂ɒ��ڐڑ����Ă���܂��i�{�f�B�[�A�[�X�j�B �ԑ̂Ɏ��t���Ă���l�W���o�b�e���[�̃}�C�i�X�ɂȂ����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B ���������āA�����ł́A�}�C�i�X�i�|�j���ԑ̂ɒ��ڐڑ�����Ă���l�W����Ƃ邱�Ƃɂ��܂��B

�@�ȏ�̗��R�ŁA�����ł́A�d�s�b�ԍڊ�p�̃v���X�i�{�j�̓d�C���q���[�Y�{�b�N�X�̃C�O�j�b�V���� �n�����狟�����A�}�C�i�X�i�|�j�͎ԑ̂̃l�W�ɐڑ����邱�Ƃɂ������܂��B

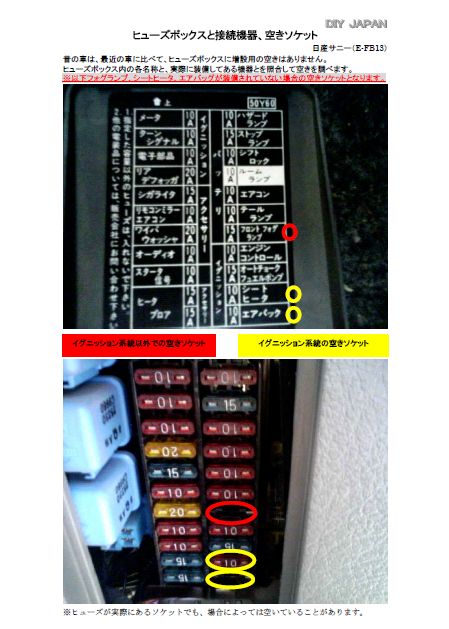

���q���[�Y�\�P�b�g�̌�������

�@�q���[�Y�\�P�b�g�Ƀq���[�Y���}������Ă��Ȃ�����

�A�\�P�b�g�Ƀq���[�Y�͑}�����Ă��邪�@�킪�ڑ�����Ă��Ȃ����̉\������

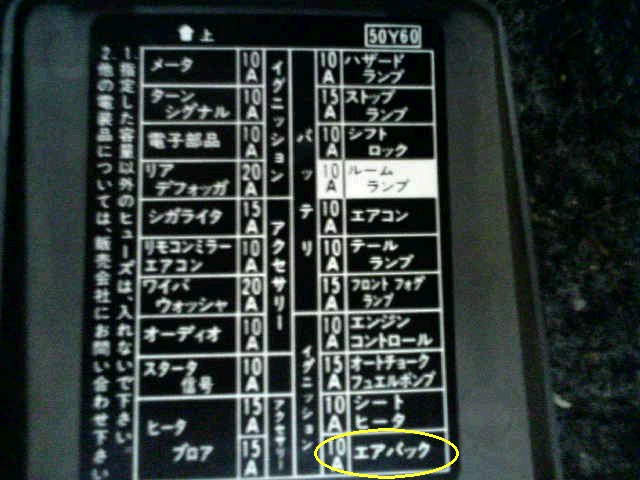

�@�G�A�[�o�b�O�A�`�a�r�A�V�[�g�q�[�^�[���I�v�V�����������Ȃ��ꍇ�́A���̃\�P�b�g�͋Ă���ƍl�����܂��B

���Ȃ��A�G�A�[�o�b�N��A�`�a�r�����S�����p�̋�\�P�b�g�𗘗p�����ꍇ�́A ��ɁA�����̑������Ȃ����Ƃ��m�F������ł����p���������B ���ۂɑ���������̂ɁA�q���[�Y��ς�����A���H�����肷��ƁA�����̑����� �쓮���Ȃ��Ȃ�\�����傢�ɂ���܂��̂ŁA���ɒ��ӂ��K�v�ł��B

����̑O�̎ԂŃq���[�Y�\�P�b�g�ɋ��Ȃ��ꍇ��

���L�̕\�Ɛ������Q�l�ɂ��āA�e���ł����f���������B

�������ł��s���ȕ��́A�d�s�b�ԍڊ�t���̃}�j���A���ǂ���ɍ�Ƃ����i�߂����������A�Ǝ҂ȂǂɎ�t���˗�����邱�Ƃ����������߂������܂��B

�@�Ö�J-HP101AB �戵�������A��t�v�̏�

�q���[�Y�{�b�N�X��(�~�j�q���[�Y�d�l�j�̃C�O�j�b�V�����n���̓d���𗘗p�������t�����@�ɂ��ẮA���L���Q�Ɗ肢�܂��B

�@�Ö�J-HP101B (�~�j˭���)

��ƊT�v

�@�d�����q���[�Y�{�b�N�X���̃C�O�j�b�V�����n�[�q����A�����̃q���[�Y��

���H�����[�q��ʂ��ċ����B�}�C�i�X�́A�ԑ̂ɐڑ����ꂽ�l�W�ڑ��B

�A�A���e�i�����^�̂d�s�b�ԍڊ�́@�A���e�i���_�b�V���{�[�h�ցA�{�̂�

�q���[�Y�{�b�N�X�̃J�o�[�ݒu

����Ƃ̓s����A�@�A�̍�Ƃ̏��Ԃ��O�シ�邱�Ƃ��������܂��B

��������H�

�e�X�^�[

�e�X�^�[

�ʓd�e�X�g�Ɏg�p���܂��B

�n���_�S�e

�n���_�S�e

�n���_

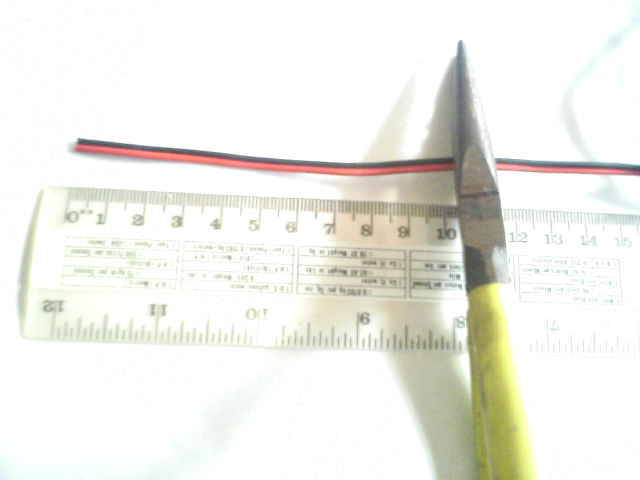

����(10cm���x�A�{(�v���X)�[�q�p�̂��߁A�F�͐Ԃ̂ق����z������������̂ɕ֗�)

���ԁE���Q�{�P�g�̓����łȂ��Ă��悢�B�g�p����̂͂P�{�����ł���B

�J�b�^�[�i�C�t

�J�b�^�[�i�C�t

����A���[�h�X�g���b�p�[��

�����̐���A���H�Ɏg�p���܂��B

�K�X�R����

�K�X�R����

�܂���

���C�^�[

�q���[�Y�̃v���X�`�b�N�̈ꕔ��M�ŗn�����邽�߂Ɏg�p���܂��B

���W�I�y���`

���W�I�y���`

�����������Ȃǂ��܂ނ��߂Ɏg�p���܂��B

�v���X�h���C�o�[

�v���X�h���C�o�[

�@�ԑ̂ɌŒ肵�Ă���l�W��������̂Ɏg�p���܂��B

�@�ԑ̂ɌŒ肵�Ă���l�W�́A�������߂Ă��邱�Ƃ������̂ŁA

�C���p�N�g�h���C�o�[�Ȃǂ�����Ȃ��ǂ��B

�q���[�Y�i�W���T�C�Y�j�P��

�q���[�Y�i�W���T�C�Y�j�P��

�@�q���[�Y�̗e�ʁi�`�F�A���y�A�j�͏����ɂ���ĈقȂ�܂����A���A���y�A�ł����܂��܂���B

�����ł́A�G�A�[�o�b�N���g�p���Ă��Ȃ��ԂȂ̂ŁA�G�A�[�o�b�N�p�\�P�b�g���g�p���܂��B

�@���̐��i�Ŏg�p���̃\�P�b�g�𗘗p�������́A�K���A�K��̗e�ʂ̃q���[�Y�����������������B

��Q�l��

�@�q���[�Y�\�P�b�g�ւ̍����[�q�����̂��ʓ|��������A���Ȃ��Ƃ������̂��߂�

�@�I�[�g�o�b�N�X�@���^�q���[�Y�d�� 30A(���Y�ư)

�@�I�[�g�o�b�N�X�@�~�j���^�q���[�Y�d�� 30A

�@378�~�͎�Ԍ����l�����ʲ������̫��ݽ!?

�d���̊m�F�Ɗm��

�q���[�Y�{�b�N�X��T��

�q���[�Y�{�b�N�X��T��

�T�ˉ^�]�ȑ��ɂ���B

�n���h���e�̃p�l���̉��ɔz�u���Ă���

�n���h���e�̃p�l���̉��ɔz�u���Ă���

�E����肪����̂Ŕ��ʂ��t���₷��

�����Ɏ���������݁A��O�Ɉ����āA�ӂ������O��

�����Ɏ���������݁A��O�Ɉ����āA�ӂ������O��

�ӂ���������q���[�Y�{�b�N�X

�ӂ���������q���[�Y�{�b�N�X

�ӂ�(�\)

�ӂ�(�\)

�ӂ�(��)

�ӂ�(��)

�ӂ��i���F�g��ʐ^�j

�ӂ��i���F�g��ʐ^�j

10A�15A�20A�͓d���̗ʂ�����

�ޯ�ذ�����ذ����Ư��݂͓d��������

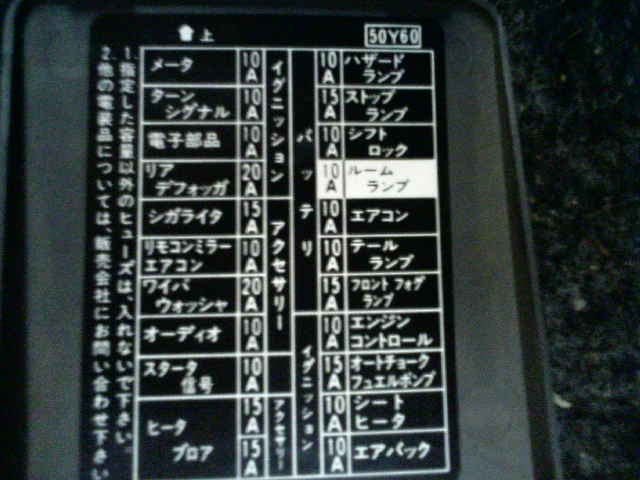

�q���[�Y�{�b�N�X�̓���

�q���[�Y�{�b�N�X�̓���

�̃q���[�Y�\�P�b�g���Q���邱�Ƃ��m�F�ł���B

�ӂ����̕\�������Ȃ���q���[�Y�̓��e���m�F����

����ԉ��̉E���C�O�j�b�V�����n�Ȃ̂ŁA������g�����Ƃɂ���

�@�����̓G�A�[�o�b�N�p�ł����A���̎Ԃ́A�G�A�[�o�b�N�����Ă��Ȃ��̂ŁA�������g�p�ł��܂��B������̃V�[�g�q�[�^����������Ă��Ȃ��̂ł����A

�q���[�Y�͂��Ƃ�����Ă��܂����̂ŁA�������g�p�\�ł��B

�@�������̎Ԃ̎d�l���\���m�F�̂������肵�Ă��������B

�y�Q�l�z�q���[�Y���o���p�s���Z�b�g

�y�Q�l�z�q���[�Y���o���p�s���Z�b�g

�q���[�Y�{�b�N�X�̃P�[�X���ɕt���Ă���

�y�Q�l�z�q���[�Y�����o�����͂��̂悤�ɂ���

�y�Q�l�z�q���[�Y�����o�����͂��̂悤�ɂ���

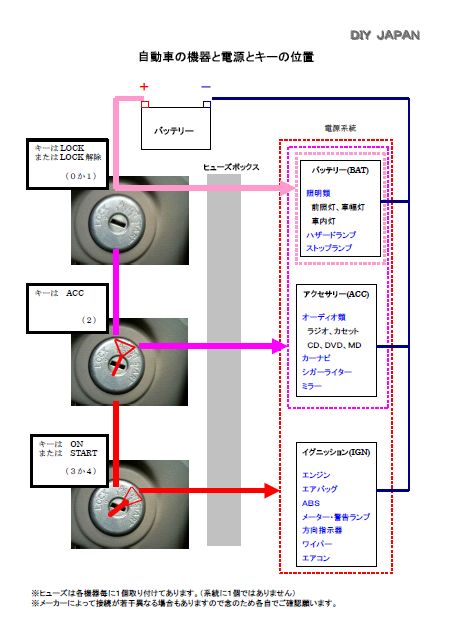

�L�[�̈ʒu�\��

�L�[�̈ʒu�\��

��Ƃɂ���āA�L�[���K�v������̂ŁA�L�[�̈ʒu�Ɠd���̏�Ԃ��m�F���Ă����B

0(LOCK)�@���̔�����������ۯ�

1�@�@�@�@ �����ۯ��@����

2(Acc) �@����� CD���ްײ��ʓd

3(ON)�@�@���Ư��� ���ݤҰ��ʓd

4(START) �ݼ�ݎn��

�q���[�Y�P�[�X���̓d�ʃe�X�g

�q���[�Y�P�[�X���̓d�ʃe�X�g

�q���[�Y�P�[�X���Ă��Ă��ʓd���Ă��Ȃ��ꍇ������܂��̂ł���ׂ܂��B

�܂��A�o�b�e���ɐڑ�����Ă��鑤�̓d�ɂ��m�F���܂��B

�e�X�^�[��d������p�̃����W�ɐ�ւ���B

�v���X�̓d�Ɂi�ԁj���q���[�Y�{�b�N�X���̋\�P�b�g�̓d�ɂɓ��Ă�B

�v���X�̓d�Ɂi�ԁj���q���[�Y�{�b�N�X���̋\�P�b�g�̓d�ɂɓ��Ă�B

�@���̂Ƃ��A�v���X�[�q�ɓ��Ă��e�X�^�[�̌����_�̃r�j�[�����Ŕ핢�����

�Ȃ����������ɐG��Ȃ����ƁB���d���鋰�ꂪ����܂��B

�}�C�i�X�i���j�́A�h�A�Ȃǎԑ̂̋��������𗘗p����

�}�C�i�X�i���j�́A�h�A�Ȃǎԑ̂̋��������𗘗p����

���߂̓h�����{����Ă��镔���͓d�C��ʂ��ɂ����̂ŁA�h������Ă��Ȃ��l�W�Ȃǂ𗘗p����B

���߂̓h�����{����Ă��镔���͓d�C��ʂ��ɂ����̂ŁA�h������Ă��Ȃ��l�W�Ȃǂ𗘗p����B

�e�X�^�[�̃}�C�i�X�̓d�ɂĂ�

�e�X�^�[�̃}�C�i�X�̓d�ɂĂ�

�L�[���R(�n�m)�C�O�j�b�V�����ɉ�

�L�[���R(�n�m)�C�O�j�b�V�����ɉ�

�@�G���W���͎n�����Ȃ��B�}�j���A���Ԃ̏ꍇ�A������G���W�����n�����Ă�

�ǂ��悤�ɁA�V�t�g���o�[�̓j���[�g�����ɂ��Ă����B

�@�e�X�^�[�̓d�ɂĂ��܂܁A�L�[�̑���͕s�\�Ȃ̂ŁA���d���Ȃ��悤�ɁA

�L�[������ɓd�ɂĂ�Ȃǂ̕��@������Ă��������B

�e�X�^�[�̃f�W�^���\��������ƁA�P�Q�D�Q�Q���ł���B

�e�X�^�[�̃f�W�^���\��������ƁA�P�Q�D�Q�Q���ł���B

���̃\�P�b�g�̌v�������[�q�Ƀo�b�e���[����̓d�C�����Ă��邱�Ƃ��m�F�ł���

�@���̈ʒu�Œʓd���Ă��Ȃ���A�������ޒ[�q��ς��Ă݂邩�A�\�P�b�g��ς���

�v�����Ă݂�B

�L�[���O(�q�n�b�j)�ɖ߂�

�L�[���O(�q�n�b�j)�ɖ߂�

�@�ʓd���m�F�ł�����A�o�b�e���[��������Ȃ��悤�ɁA�����ɃL�[�����b�N

�̈ʒu�ɖ߂��Ă����B

�@�L�[�̈ʒu�����̂܂܂��ƁA��ƒ��Ɋ��d���鋰�ꂪ����܂��̂ł����ӊ肢�܂��B

�@�}�C�i�X�̓�����ڑ�����ꏊ��T��

�@�}�C�i�X�̓�����ڑ�����ꏊ��T��

�@�����Ԃ̓d���̃}�C�i�X�̓q���[�Y�{�b�N�X�t�߂ɒ[�q�Ƃ��Đ݂��Ă��鑼�A

�ԑ̎��̂��}�C�i�X�[�q�Ƃ��Ė����t�����Ă���B��X�f�l�ɂ̓q���[�Y�{�b�N�X

�t�߂̃}�C�i�X�[�q��T�����āA�����ڑ�����͍̂���Ȃ̂ŁA�ԑ̂�ԑ̂�

�~�߂Ă���l�W�𗘗p���邱�Ƃɂ���B

�@�ʐ^�́A�^�]�Ȃ̍������Ƃ̂˂�

�A�N�Z����n���h���Ȃlj^�]����Ɏז��ɂȂ�Ƃ��������A���t���₷���Ƃ����T���B

�A�N�Z����n���h���Ȃlj^�]����Ɏז��ɂȂ�Ƃ��������A���t���₷���Ƃ����T���B

�v���X�`�b�N�̂˂��J�o�[���A�}�C�i�X�h���C�o�[�Ȃǂ��g���ĊO��

�l�W�i�g��j

�l�W�i�g��j

�l�W���ԑ̂Ɠd�C�I�ɂȂ����Ă��邩���m�F����

�l�W���ԑ̂Ɠd�C�I�ɂȂ����Ă��邩���m�F����

�@�e�X�^�[���R����p�̃����W�ɐ�ւ���B

�e�X�^�̈���̓d�ɂ��˂��ɓ��Ă�i�v���X�ł��}�C�i�X�ł����܂�Ȃ��j

�e�X�^�̈���̓d�ɂ��˂��ɓ��Ă�i�v���X�ł��}�C�i�X�ł����܂�Ȃ��j

�e�X�^�̂�������̓d�ɂ��h�A�Ȃǂ̎ԑ̂ɓ��Ă�i�v���X�ł��}�C�i�X�ł����܂�Ȃ��j

�e�X�^�̂�������̓d�ɂ��h�A�Ȃǂ̎ԑ̂ɓ��Ă�i�v���X�ł��}�C�i�X�ł����܂�Ȃ��j

�@��R�l�͂O�D�P���B�قƂ�ǒ�R������܂���B

�@��R�l�͂O�D�P���B�قƂ�ǒ�R������܂���B

�@��R�Ȃ����ԑ̂ƃl�W���d�C�I�ɂȂ����Ă���

�@�̃q���[�Y�P�[�X�ɂ��Ēʓd���m�F�ł��܂����B

�@�̃q���[�Y�P�[�X�ɂ��Ēʓd���m�F�ł��܂����B

�@���d�����E���̃C�O�j�b�V�����̋�q���[�Y�\�P�b�g�����邱�Ƃɂ��܂����B

�@�܂��A�}�C�i�X���^�]�ȑ����E�̎ԑ̂ɌŒ肵�Ă���˂�����Ƃ邱�Ƃɂ��܂����B

�@���Ƃ��ƃG�A�[�o�b�N�p�̃q���[�Y�\�P�b�g�ł����A�����Ŏg���Ă���Ԃɂ�

�G�A�[�o�b�N���t���Ă��܂���̂ŁA���̃q���[�Y�\�P�b�g���g�����Ƃɂ��܂��B

�@���Ƃ��ƃG�A�[�o�b�N�p�̃q���[�Y�\�P�b�g�ł����A�����Ŏg���Ă���Ԃɂ�

�G�A�[�o�b�N���t���Ă��܂���̂ŁA���̃q���[�Y�\�P�b�g���g�����Ƃɂ��܂��B

�q���[�Y�\�P�b�g�����p�[�q�̍쐻

�@�q���[�Y����������

�@�q���[�Y����������

�@�K�X�R�������ŃJ�b�^�[�̐���������߂�

�@�K�X�R�������ŃJ�b�^�[�̐���������߂�

�@�q���[�Y�̕Е��̒[�q�̃v���X�`�b�N�J�o�[�̈ꕔ���A�������߂��J�b�^�[��

�n�����藎�Ƃ��܂��B

�@�q���[�Y�̕Е��̒[�q�̃v���X�`�b�N�J�o�[�̈ꕔ���A�������߂��J�b�^�[��

�n�����藎�Ƃ��܂��B

�@�v���X�`�b�N�J�o�[�̈ꕔ��藎�Ƃ����q���[�Y�B

�@�v���X�`�b�N�J�o�[�̈ꕔ��藎�Ƃ����q���[�Y�B

�����̉��H

�@��P�O�����̒����̓�������������

�@��P�O�����̒����̓�������������

�@�j�b�p�[�i���[�h�X�g���b�p�[�t���j��J�b�^�[�Ő藎�Ƃ��B

�@�j�b�p�[�i���[�h�X�g���b�p�[�t���j��J�b�^�[�Ő藎�Ƃ��B

�@�莝���̓������ԍ��y�A�̓����ŁA�K�v�Ȃ̂͐�(���ł���)�Ȃ̂ŁA�o��������B

�@�莝���̓������ԍ��y�A�̓����ŁA�K�v�Ȃ̂͐�(���ł���)�Ȃ̂ŁA�o��������B

�����̕Е��̒[�̂݁A�r�j�[���̂ݖ�T�����藎�Ƃ��B

�����̕Е��̒[�̂݁A�r�j�[���̂ݖ�T�����藎�Ƃ��B

�T�����قǕЕ��̒[�̃r�j�[�����藎�Ƃ��ꂽ�����ƃq���[�Y

�T�����قǕЕ��̒[�̃r�j�[�����藎�Ƃ��ꂽ�����ƃq���[�Y

�@�v���X�`�b�N��藎�Ƃ��A�ނ��o���ɂȂ�������̒[�q������

�@�������㉺����������킹��B

�@�v���X�`�b�N��藎�Ƃ��A�ނ��o���ɂȂ�������̒[�q������

�@�������㉺����������킹��B

�[�q�Ɠ������n���_�Ŏ��t���܂��B

�[�q�Ɠ������n���_�Ŏ��t���܂��B

�@�₯�ǂ��Ȃ��悤�ɋC��t���č�Ƃ��܂��B

�@�₯�ǂ��Ȃ��悤�ɋC��t���č�Ƃ��܂��B

�������n���_�t�����܂��B

�����������c�t��

�����������c�t��

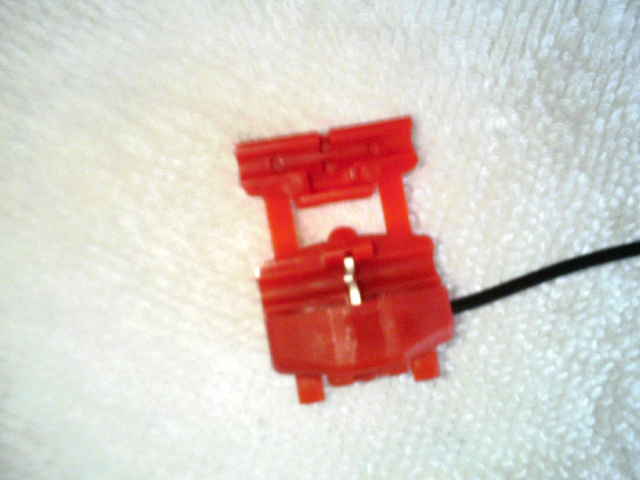

�@���̎ʐ^�Ɠ����@�\�����镔�i���u�q���[�Y�d���v�Ƃ������i���ŃI�[�g�o�b�N�X���̃J�[�p�i�X�Ŕ̔�����Ă��܂��B

�@�q���[�Y�d�����������̕��́A���̕ӂ肩����H��Ƃ��n�܂�܂��B

�I�[�g�o�b�N�X

���^˭��ޓd�� 30A(���Y�ư)

�~�j���^˭��ޓd�� 30A

�d�s�b�ԍڊ�Ɠd����ڑ�����R�[�h����������

�d�s�b�ԍڊ�Ɠd����ڑ�����R�[�h����������

�@�Ԃ��P�[�u���ڑ��p�[�q�̍����R�[�h���ڑ�����Ă��Ȃ����̃P�[�X���A

�܂Ȃǂ��g���Ă����J����B

�@�Ԃ��P�[�u���ڑ��p�[�q�̍����R�[�h���ڑ�����Ă��Ȃ����̃P�[�X���A

�܂Ȃǂ��g���Ă����J����B

�@�����̂�������̒[�́A�P�[�u���ڑ��p�[�q�Ɏ��t���܂��B

�@�����̂�������̒[�́A�P�[�u���ڑ��p�[�q�Ɏ��t���܂��B

�@�������P�[�X�ɓ��ĂāA�r�j�[����钷���𑪂�܂��B

�@�������͂ݏo�Ȃ��قǂ̒����ɒ�������B

���������ꏊ�̃r�j�[�������J�b�^�[���Őؒf����B

���������ꏊ�̃r�j�[�������J�b�^�[���Őؒf����B

�������̂��Ȃ��悤�ɋC������B

�~�����������̒[�̃r�j�[���������āA�������P�`�P�D�T�������炵�܂��B

�~�����������̒[�̃r�j�[���������āA�������P�`�P�D�T�������炵�܂��B

�@�����ɁA�P�[�u�ڑ��p�[�q�ɁA�r�j�[��������d�����悹�Ă݂܂��B

�@�����ɁA�P�[�u�ڑ��p�[�q�ɁA�r�j�[��������d�����悹�Ă݂܂��B

�@�҂�����̂悤�ł��B�������K�����ǂ����m�F�ł����Ƃ���ŁA�[�q����

�d�����O���Ă����܂��B

�@��������̃P�[�X�������J���A�����̒[�q�����O���܂��B

�@��������̃P�[�X�������J���A�����̒[�q�����O���܂��B

�@�����āA���o���������̒[�q�ցA�Ԃ������̋����������������݂܂��B

�@�ڑ������̊g��ʐ^

�@�ڑ������̊g��ʐ^

�@�����̗�������A���W�I�y���`�Ȃǂŋ��ݍ��݁A�������ƈ������܂��B

�@�����̗�������A���W�I�y���`�Ȃǂŋ��ݍ��݁A�������ƈ������܂��B

�@���̂Ƃ��A�͂���ꂷ����ƁA�����_�炩���̂ŁA�ό`���ăP�[�X�ɖ߂����Ƃ��ɁA

�P�[�X�̂ӂ����܂�Ȃ��Ȃ�̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

�������ƁI�ł��͓͂��ꂷ���Ȃ��悤�ɁB

�������ƁI�ł��͓͂��ꂷ���Ȃ��悤�ɁB

�@������A�����ƈ�����������������Œ肳��Ă��邩�ǂ����A���܂�͂����ꂸ�Ɉ��������Ă݂�B

�@�d���ƒ[�q�̐ڑ������܂���������A���ʂ�ɃP�[�X�̒��ɒ[�q�Ɠ��������߂܂��B

�@�d���ƒ[�q�̐ڑ������܂���������A���ʂ�ɃP�[�X�̒��ɒ[�q�Ɠ��������߂܂��B

�@����ŁA�����̉��H�͏I���ł��B

�d�s�b�ԍڊ�A�A���e�i�̐ݒu�A�d���̐ڑ�

��K�Ȃǂ𗘗p���āA�K��̏ꏊ�ɃA���e�i��ݒu����B

��K�Ȃǂ𗘗p���āA�K��̏ꏊ�ɃA���e�i��ݒu����B

�t�����g�K���X�̒[����T�����ȏ�B

�t�����g�K���X�̒[����T�����ȏ�B

�@�K���X�̕��������́A�w�̓��錄�Ԃ��Ȃ��̂ŁA��K�Ȃǂ𗘗p����

�R�[�h���������݁A�Ԃ̊O���猩���Ȃ��Ȃ�ʒu�ɂ��đ̍ق𐮂���B

�@�K���X�̕��������́A�w�̓��錄�Ԃ��Ȃ��̂ŁA��K�Ȃǂ𗘗p����

�R�[�h���������݁A�Ԃ̊O���猩���Ȃ��Ȃ�ʒu�ɂ��đ̍ق𐮂���B

�@�K���X�E�[�̓R�[�h�����錄������܂��A�R�[�h���ɂ܂Ȃ����x��

�킸���Ȍ��Ԃɉ�������ł����܂��B

�@�K���X�E�[�̓R�[�h�����錄������܂��A�R�[�h���ɂ܂Ȃ����x��

�킸���Ȍ��Ԃɉ�������ł����܂��B

�@�h�A�e�����l�ɁA�R�[�h���ɂ܂Ȃ����x�ɂ킸���Ȍ��Ԃɒ�K�Ȃǂʼn�������ł����܂��B

�@�h�A�e�����l�ɁA�R�[�h���ɂ܂Ȃ����x�ɂ킸���Ȍ��Ԃɒ�K�Ȃǂʼn�������ł����܂��B

�@�_�b�V���{�[�h�̃R�[�h���Еt������A�n���h�����ɃR�[�h���܂����A

�{���l�b�g�⋋�����̊J�̃m�u�̑���Ɏx�Ⴊ�Ȃ��悤�ɁA�܂��A���܂�Ȃ��悤��

����������Ȃ���z�����܂��B

�@�_�b�V���{�[�h�̃R�[�h���Еt������A�n���h�����ɃR�[�h���܂����A

�{���l�b�g�⋋�����̊J�̃m�u�̑���Ɏx�Ⴊ�Ȃ��悤�ɁA�܂��A���܂�Ȃ��悤��

����������Ȃ���z�����܂��B

�@�_�b�V���{�[�h����������A���e�i�̃R�[�h�́A�ŏI�I�Ƀn���h�����̃p�l�����Ɏ��[���܂��̂ŁA

�]���ȃR�[�h�͑��˂Ă����܂��B

�@�_�b�V���{�[�h����������A���e�i�̃R�[�h�́A�ŏI�I�Ƀn���h�����̃p�l�����Ɏ��[���܂��̂ŁA

�]���ȃR�[�h�͑��˂Ă����܂��B

�@�Œ�p�̗��ʃV�[�����}�j���A���̎w���ʂ�\��B

�@�Œ�p�̗��ʃV�[�����}�j���A���̎w���ʂ�\��B

�@�Œ�V�[����\�����d�s�b�{�́B

�@�Œ�V�[����\�����d�s�b�{�́B

�@�d�s�b�{�̂ƃA���e�i�A�d���P�[�u����ڑ����܂�

�@�d�s�b�{�̂ƃA���e�i�A�d���P�[�u����ڑ����܂�

�@�v���X�A�}�C�i�X�̓d���P�[�u�����������܂��B

�@�v���X�A�}�C�i�X�̓d���P�[�u�����������܂��B

�@�}�C�i�X�̒[�q��ڑ����邽�߂ɁA�^�]�ȉE���̂˂����h���C�o�[�Œo�߂܂��B

�˂��͊O���܂���B���߂ɒo�߂Ă����āA�v���X�`�b�N�J�o�[��������O�Ɉ����A

�˂����ƃP�[�X�Ɍ��Ԃ����܂��B

�@�}�C�i�X�̒[�q��ڑ����邽�߂ɁA�^�]�ȉE���̂˂����h���C�o�[�Œo�߂܂��B

�˂��͊O���܂���B���߂ɒo�߂Ă����āA�v���X�`�b�N�J�o�[��������O�Ɉ����A

�˂����ƃP�[�X�Ɍ��Ԃ����܂��B

�@���̌��ԂɃ}�C�i�X�[�q���������݂܂�

�@���̌��ԂɃ}�C�i�X�[�q���������݂܂�

�@�����猩���ʐ^�B�P�[�X���̌��Ԃƃr�X�ɒ��x���܂�悤�ɍ������݂܂��B

�@�����猩���ʐ^�B�P�[�X���̌��Ԃƃr�X�ɒ��x���܂�悤�ɍ������݂܂��B

�@�h���C�o�[�ł˂�����߂܂��B�������R�[�h�����������Ă݂āA�Œ肵�Ă��邩�m���߂܂��B

�@�h���C�o�[�ł˂�����߂܂��B�������R�[�h�����������Ă݂āA�Œ肵�Ă��邩�m���߂܂��B

�@�Œ肪�m�F�ł�����A�͂����Ă�⋭�߂Ƀh���C�o�[�ł˂�������ɒ��߂܂��B

�@���s���ɁA������R�[�h���������ꍇ�A�d�s�b���쓮���Ȃ��Ȃ�܂��B

�@�˂��ŌŒ肵���}�C�i�X�̒[�q����L�т�R�[�h���A�n���h�����̃{�[�h����

�B���悤�ɁA�͂킹�Ȃ���q���[�Y�{�b�N�X�t�߂܂Ŕz�����܂��B

�@�˂��ŌŒ肵���}�C�i�X�̒[�q����L�т�R�[�h���A�n���h�����̃{�[�h����

�B���悤�ɁA�͂킹�Ȃ���q���[�Y�{�b�N�X�t�߂܂Ŕz�����܂��B

�@�Ȃ��A���̕t�߂ɂ̓n���h���̎�������A�z�����n���h�����ɗ��܂�����

���Ȃ��悤�A�C�����čs�����ƁB

�@�q���[�Y�{�b�N�X�t�߂܂Ŕz�����I������A�A���e�i�̃R�[�h�Ɠ��l�A

�����A���܂����肵�Ȃ��悤�ɁA�K�Ȓ����ɑ��˂܂��B

�@�q���[�Y�{�b�N�X�t�߂܂Ŕz�����I������A�A���e�i�̃R�[�h�Ɠ��l�A

�����A���܂����肵�Ȃ��悤�ɁA�K�Ȓ����ɑ��˂܂��B

�@�v���X�ƃ}�C�i�X���Z�b�g�ɂȂ����R�[�h���d�s�b�ɐڑ����܂��B

�@�v���X�ƃ}�C�i�X���Z�b�g�ɂȂ����R�[�h���d�s�b�ɐڑ����܂��B

�@�v���X�̒[�q���n���h�����̃p�l��������A�q���[�Y�{�b�N�X�t�߂ɔz�����܂�

�@�v���X�̒[�q���n���h�����̃p�l��������A�q���[�Y�{�b�N�X�t�߂ɔz�����܂�

�@�v���X�̒[�q���q���[�Y�{�b�N�X�O�ɏo���܂��B

�@�v���X�̒[�q���q���[�Y�{�b�N�X�O�ɏo���܂��B

�@�q���[�Y�P�[�X�ɒ[�q���������݂܂��B

�@�q���[�Y�P�[�X�ɒ[�q���������݂܂��B

�@�Ԃ��R�[�h���t���Ă�������q���[�Y�\�P�b�g���̃o�b�e���[���̒[�q�Ɛڑ�����悤�ɍ������݂܂��B

�@�v���X�[�q�̐ڑ������I

�@�v���X�[�q�̐ڑ������I

�@�d�s�b�{�̂�ݒu

�@�d�s�b�{�̂�ݒu

�@�^�]����Ɏx��̂Ȃ��ꏊ��I�ԁB�܂��A�����x�����E�����v��

�m�F�ł���ʒu��I�ԁB

�@����́A�q���[�Y�{�b�N�X�̃P�[�X�̏�ɂ��܂����B

�@�Ȃ��A�@��̌̏�ȂǂŃq���[�Y�P�[�X���J���鎞���K������܂��̂ŁA�V�[���̓\��t���ɂ��

�q���[�Y�P�[�X�̂ӂ����J���Ȃ��Ȃ�Ȃ��悤�ɋC�����邱�ƁB

�@�q���[�Y�P�[�X���J����Ƃ��A�����Ɏ肪�����������悤�ɁA�d�s�b�J�[�h��

�������܂܉��ɓ��ĂĊm�F����Ȃǂ��āA�K�ȏꏊ�֎��t����

�@�]�����R�[�h�ނ����ׂăn���h�����̃J�o�[���ɂ��܂��܂�

�@�]�����R�[�h�ނ����ׂăn���h�����̃J�o�[���ɂ��܂��܂�

���̂Ƃ����A�n���h���ɃR�[�h�����܂Ȃ��悤�ɏ\���ɒ��ӂ���B

�@�q���[�Y�{�b�N�X�ӂ��̏�ɂ���d�s�b�ԍڊ�Ɖ����Ɍ�����A���e�i

�@�q���[�Y�{�b�N�X�ӂ��̏�ɂ���d�s�b�ԍڊ�Ɖ����Ɍ�����A���e�i

�L�[���R(�n�m)�C�O�j�b�V�����ɉ�

�L�[���R(�n�m)�C�O�j�b�V�����ɉ�

�@�G���W���͎n�������Ȃ���ԁB���[�^�[�ނ̃����v�����_��

�@�G���W���͎n�������Ȃ���ԁB���[�^�[�ނ̃����v�����_��

�@�d���������āA�I�����W�F�̃����v���_�����d�s�b

�@�d���������āA�I�����W�F�̃����v���_�����d�s�b

�@�d�s�b�J�[�h�����āA�F�̃����v���_�����d�s�b

�@�d�s�b�J�[�h�����āA�F�̃����v���_�����d�s�b

�@����ŁA���t���͊����ł��I

���s�e�X�g���{��

�e�X�g���s�����{����������܂��B

�@���{���[�h�T�[�r�X�������(�i�q�r)

�@�Ö�J-HP101B